|

|

|---|---|

|

SOCIEDAD Y ASENTAMIENTOS

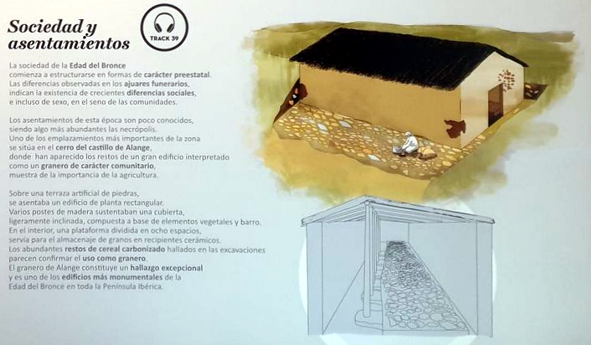

La sociedad de la Edad del Bronce comienza a estructurarse en formas de carácter preestatal. Las diferencias observadas en los ajuares funerarios, indican la existencia de crecientes diferencias sociales, e incluso de sexo, en el seno de las comunidades. Los asentamientos de ésta época son poco conocidos, siendo algo más abundantes las necrópolis. Uno de los emplazamientos más importantes de la zona se sitúa en el cerro del castillo de Alange, donde han aparecido restos de un gran edificio interpretado como un granero de carácter comunitario, muestra de la importancia de la agricultura.

Sobre una terraza artificial de piedras, se asentaba un edificio de planta rectangular, Varios postes de madera sustentaban una cubierta, ligeramente inclinada, compuesta a base de elementos vegetales y barro. En el interior, una plataforma dividida en ocho espacios, servía para el almacenaje de granos en recipientes cerámicos. Los abundantes restos de cereal carbonizado hallados en las excavaciones parecen confirmar el uso como granero.

Sobre una terraza artificial de piedras, se asentaba un edificio de planta rectangular, Varios postes de madera sustentaban una cubierta, ligeramente inclinada, compuesta a base de elementos vegetales y barro. En el interior, una plataforma dividida en ocho espacios, servía para el almacenaje de granos en recipientes cerámicos. Los abundantes restos de cereal carbonizado hallados en las excavaciones parecen confirmar el uso como granero.

El granero de Alange constituye un hallazgo excepcional y es uno de los edificios más monumentales de la Edad del Bronce en toda la Península Ibérica.

LA NECRÓPOLIS DE CISTAS

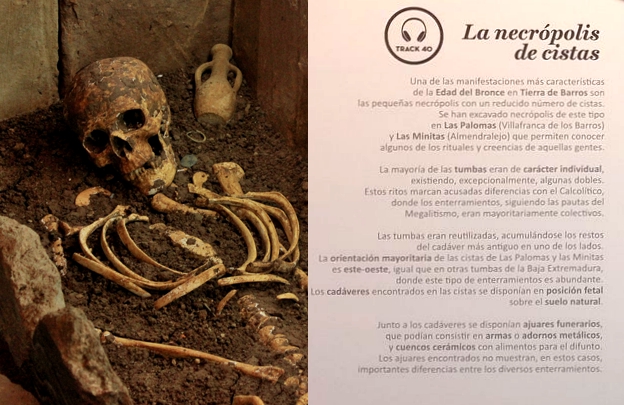

Una de las manifestaciones más características de la Edad del Bronce en Tierra de Barros son las pequeñas necrópolis con un reducido número de cistas. Se han excavado necrópolis de este tipo en Las Palomas (Villafranca de los barros) y Las Minitas (Almendralejo) que permiten conocer algunos de los rituales y creencias den aquellas gentes.

La mayoría de las tumbas eran de carácter individual, existiendo, excepcionalmente, algunas dobles. Estos ritos marcaban acusadas diferencias con el Calcolítico, donde los enterramientos, siguiendo las pautas del Megalitismo, eran mayoritariamente colectivos.

La mayoría de las tumbas eran de carácter individual, existiendo, excepcionalmente, algunas dobles. Estos ritos marcaban acusadas diferencias con el Calcolítico, donde los enterramientos, siguiendo las pautas del Megalitismo, eran mayoritariamente colectivos.

Las tumbas eran reutilizadas, acumulándose los restos del cadáver más antiguo en uno de los lados. La orientación mayoritaria de las cistas de Las Palomas y las Minitas es este-oeste, igual que en otras tumbas de la Baja Extremadura, donde este tipo de enterramientos es abundante. Los cadáveres encontrados en las cistas se disponían en posición fetal sobre el suelo natural.

Junto a los cadáveres se disponían ajuares funerarios, que podían consistir en armas o adornos metálicos, cuencos cerámicos con alimentos para el difunto. Los ajuares encontrados no muestran, en estos casos, importantes diferencias entre los diversos enterramientos.

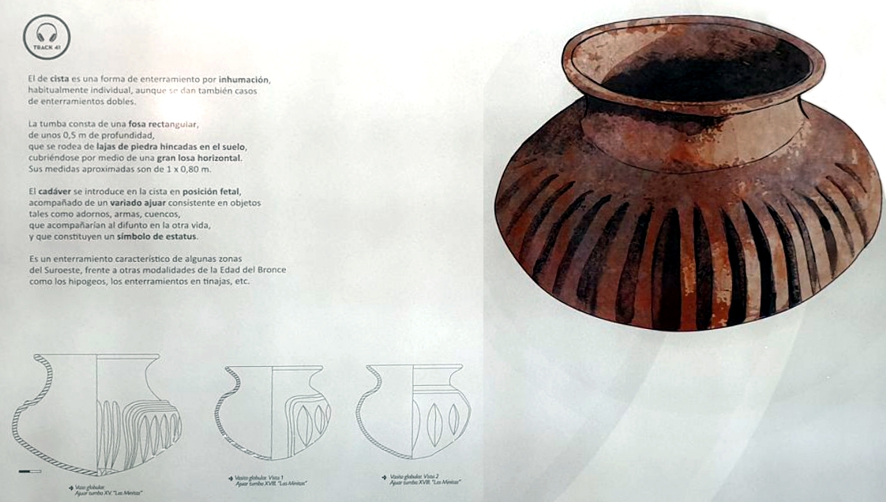

El de cista es una forma de enterramiento por inhumación, habitualmente individual, aunque se dan también casos de enterramientos dobles. La tumba consta de una fosa rectangular, de unos 0,5 metros de profundidad, que se rodea de lajas de piedra hincadas en el suelo, cubriéndose por medio de una gran losa horizontal, sus medidas aproximadas son de 1x0,80m.

El de cista es una forma de enterramiento por inhumación, habitualmente individual, aunque se dan también casos de enterramientos dobles. La tumba consta de una fosa rectangular, de unos 0,5 metros de profundidad, que se rodea de lajas de piedra hincadas en el suelo, cubriéndose por medio de una gran losa horizontal, sus medidas aproximadas son de 1x0,80m.

El cadáver se introduce en la cista en posición fetal, acompañado de un variado ajuar consistente en objetos tales como adornos, armas, cuencos, que acompañarían al difunto en la otra vida, y que constituyen un símbolo de estatus. Es un enterramiento característico de algunas zonas del Suroeste, frente a otras modalidades de la Edad del Bronce como los hipogeos, los enterramientos en tinajas, etc.

SOCIEDAD Y ASENTAMIENTOS

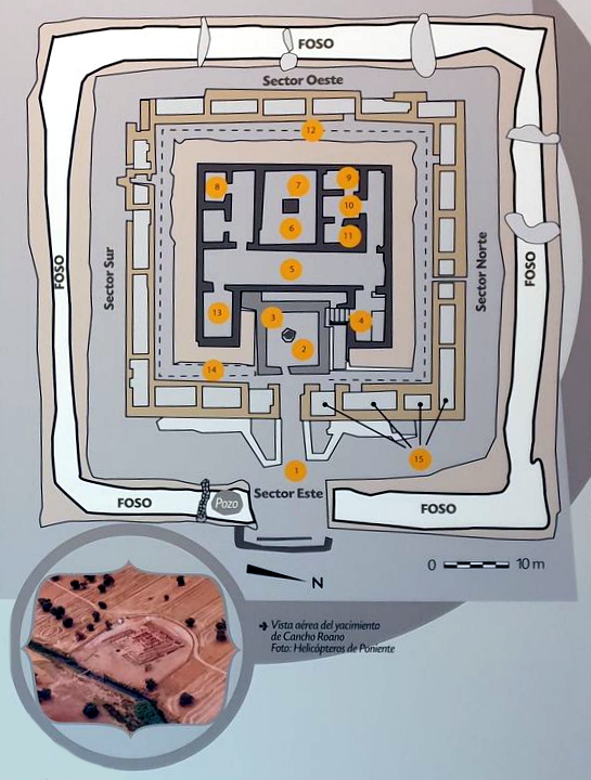

Las sociedades de la Edad del Hierro, presentan un elevado grado de organización y desarrollo cultural, gracias al creciente contacto con las civilizaciones del Mediterráneo, fenicia y griega. Aparecen elementos como la escritura, el torno de alfarero y las ciudades. El yacimiento de Cancho Roano (Zalamea de la Serena) es muestra de esta creciente complejidad social y cultural.

Las sociedades de la Edad del Hierro, presentan un elevado grado de organización y desarrollo cultural, gracias al creciente contacto con las civilizaciones del Mediterráneo, fenicia y griega. Aparecen elementos como la escritura, el torno de alfarero y las ciudades. El yacimiento de Cancho Roano (Zalamea de la Serena) es muestra de esta creciente complejidad social y cultural.

El yacimiento posee varias fases constructivas en torno al siglo V a.C. El edificio, con planta den U y construido en piedra y adobe, consta de un núcleo central sobreelevado por una terraza, circundado por habitaciones rectangulares en sus cuatro costados. El conjunto estaba rodeado por un enorme foso excavado en la roca que lo aislaba de su entorno.

El edificio debió servir como palacio rural, encargado de gestionar los recursos agrícolas del territorio, si bien existen teorías que defienden su condición de santuario. Este tipo de edificios monumentales únicos en España, se extendieron por la actual provincia de Badajoz durante la Edad del Hierro, conociéndose algunos ejemplos, que no han sido excavados, en poblaciones de Tierra de Barros como Almendralejo o Fuente del Maestre.

NECRÓPOLIS

Uno de los yacimientos más importantes de la Edad del Hierro en Extremadura es Medellín, donde se instaló la ciudad relacionada con la Cultura Tartésica y una gran necrópolis, excavada entre 1968 y 1986. La necrópolis, comprendida entre los siglos VII-V a.C. se situaba cerca del Guadiana, sobre una ligera elevación del terreno, y se han hallaron unas 200 tumbas todas ellas de cremación. En la necrópolis se observa una evolución de los rituales funerarios.

Uno de los yacimientos más importantes de la Edad del Hierro en Extremadura es Medellín, donde se instaló la ciudad relacionada con la Cultura Tartésica y una gran necrópolis, excavada entre 1968 y 1986. La necrópolis, comprendida entre los siglos VII-V a.C. se situaba cerca del Guadiana, sobre una ligera elevación del terreno, y se han hallaron unas 200 tumbas todas ellas de cremación. En la necrópolis se observa una evolución de los rituales funerarios.

Los enterramientos más antiguos corresponden a urnas cinerarias en las que se depositan las cenizas del cadáver, incinerado en otro lugar. Las urnas eran enterradas en hoyos. Posteriormente y de modo paulatino se fue imponiendo la cremación in situ del cadáver en busta, fosas excavadas al efecto.

En la necrópolis también se hallaron depósitos de ofrendas o silicernia, compuestos por objetos no incluidos en los ajuares que, posiblemente, formaron parte de rituales funerarios como banquetes, etc. Algunas tumbas se cubrían con encachados y túmulos, formados mediante la acumulación de guijarros del Guadiana, que permitían señalizar y diferenciar las sepulturas.

RITUALES Y AJUARES

En la Edad del Hierro se impone el ritual de la cremación como el más usual. El cadáver es incinerado en una pira y los huesos se recogen en una urna o se agrupan in situ acompañándolos de un ajuar, como sucede en las dos fases de Medellín. Los ajuares de esta necrópolis reflejan la influencia de los pueblos del Mediterráneo: platos de barniz rojo, marfiles con rica decoración fenicia, broches de vestidos (fíbulas) y hebillas de cinturón o cerámicas griegas. A pesar de su riqueza, la distribución por tumbas presenta una notable igualdad, reflejo del tipo de sociedad que habitaba centros urbanos de la importancia de Medellín.

URNA A MANO

Los ritos funerarios del final de la Edad del Bronce son muy mal conocidos. Se han relacionado con posibles costumbres funerarias elementos típicos de este periodo, como las estelas extremeñas, o los torques y tesoros de oro que aparecen a lo largo del Guadiana. En el entorno de Villafranca se han hallado unos restos que podrían corresponder a esta época o a la transición a la Edad del Hierro, en lo que parece ser una necrópolis de la que proceden dos urnas cinerarias. Inmediatamente a su izquierda puede contemplar la escenografía funeraria de dicho hallazgo.

Este tipo de enterramiento puede relacionarse con la cultura de los Campos de Urnas, muy mal conocida hasta ahora en la región. En el interior de la urna se hallaron las cenizas del difunto y un vaso cerámico que recuerda formas del Bronce Final local, y que pudo contener ofrendas alimenticias. Esta sepultura podría constituir una de las evidencias más antiguas del rito de la incineración en Extremadura.

Este tipo de enterramiento puede relacionarse con la cultura de los Campos de Urnas, muy mal conocida hasta ahora en la región. En el interior de la urna se hallaron las cenizas del difunto y un vaso cerámico que recuerda formas del Bronce Final local, y que pudo contener ofrendas alimenticias. Esta sepultura podría constituir una de las evidencias más antiguas del rito de la incineración en Extremadura.

URNA “CRUZ DEL NEGRO”

La urna que puede contemplar inmediatamente a su derecha, elaborada a torno, se adscribe al tipo denominado Cruz del Negro, en referencia al yacimiento de Carmona (Sevilla) en que fueron descritas por primera vez. A este tipo pertenecen las urnas de la primera fase de la necrópolis de Medellín.

Estas urnas, de corto cuello y asa laterales, se decoran con motivos pintados sencillos, consistentes en bandas y círculos concéntricos. Este tipo de urna tiene su núcleo principal en el Valle del Guadalquivir, donde se asocia a la Cultura Tartésica. Pero se encuentran en tosas las zonas influidas por la colonización fenicia, (como Extremadura), siendo uno de los más claros exponentes del fenómeno orientalizante.

SOCIEDAD Y ASENTAMIENTOS

La expansión del Imperio Romano por la Península Ibérica, entre los siglos II y I a.C., produjo la difusión del modelo cultural romano en las sociedades indígenas, que se irán integrando en la órbita del Imperio, dentro del proceso conocido como Romanización. Un ejemplo de ello, nos lo ofrece Cerro Hornachuelos (Ribera del Fresno), poblado perteneciente al pueblo turdetano. El asentamiento se ocupó entre los siglos II y I a. C. y es posible identificarlo como oppidum de Fornacis, citado por Ptolomeo.

El poblado se asienta sobre un cerro, dividido en tres recintos. Pueden identificarse restos de estructuras habitacionales, aljibes y un sistema defensivo con foso y murallas, que fue modificado a lo largo de la historia del asentamiento. En el siglo I a. C., se configuró en la parte alta del cerro un conjunto de manzanas de casas adosadas, dispuestas en terraza y separadas por calles en sentido longitudinal. Las variedades de las cecas de monedas halladas en el yacimiento demuestran las relaciones comerciales de amplio radio que mantuvieron los habitantes del yacimiento.

|

RITUALES FUNERARIOS EN CERRO HORNACHUELOS

En los siglos II y I a. C., el cadáver era incinerado en piras de leña de encima (ustrinum). Los restos del difunto se recogían en una vasija, junto con su ajuar funerario, siendo enterrada en hoyos en torno a los grandes túmulos de piedra. Algunos túmulos estaban vacíos, por lo que pudieran ser “tumbas de honor”. En el siglo I d.C., se cambió el método de cremación. Los cadáveres eran quemados en fosas excavadas en roca. Después de introducía el ajuar funerario consistente en vidrios, cerámicas, armas y otros objetos. Por último la tumba o bustum se rellenaba con tierra y piedras. El carácter individual de estos enterramientos indica cambios en la estructura social, quizás por influencia romana. En las inmediaciones del asentamiento fueron halladas tumbas de inhumación bajo tégula, que demuestran la plena asimilación de las formas culturales romanas.

NECRÓPOLIS DE CERRO HORNACHUELOS

La necrópolis de “El Peñascón” se halla en una loma a 200m al este del oppidum de Fornacis, en el cerro de Hornachuelos (Ribera del Fresno). En la necrópolis se aprecia la evolución de los rituales de enterramiento debido al contacto progresivo con el mundo romano. Destacan los túmulos de roca, de forma cuadrada, rectangular y circular. En su entorno se situaban los hoyos donde eran enterradas las urnas. También se han hallado los restos de las piras en que eran incinerados los cadáveres, así como los bustum, tumbas en las que el cadáver era incinerado in situ.

|

La incineración fue el rito fundamentalmente de toda la Edad del Hierro y el que se usó mayoritariamente en las necrópolis de Hornachuelos. Al final del periodo se asiste a la introducción de algunas tradiciones funerarias romanas como las tumbas de inhumación bajo tégula como la que aquí se reconstruye. La inhumación bajo la tégula era una sencilla forma de enterramiento.

El cadáver era depositado en una caja formada por tégulas o tejas planas, unidas mediante ímbrices o tejas acanaladas para evitar filtraciones. En los ajuares también se observa la evolución de los elementos propios de la Edad del Hierro, como fíbulas, las armas u otros elementos militares a los ajuares con cerámicas típicamente romanas, como las sigilatas, las lucenas o las producciones emeritenses.